Situé entre deux continents et deux océans, le Panama est bien plus qu’un simple trait d’union géographique. Ce petit pays d’Amérique centrale possède une histoire aussi riche que mouvementée, façonnée par les peuples autochtones, les conquistadors, les pirates, les empires et les ambitions du monde moderne.

Des racines indigènes profondes

Les premières traces humaines au Panama remontent à environ 10 000 ans avant notre ère. Bien avant l’arrivée des Espagnols, le territoire était peuplé par diverses communautés autochtones : Emberá, Wounaan, Ngäbe-Buglé, Guna, entre autres. Carrefour naturel entre les Amériques, le Panama était déjà un lieu d’échange et de circulation.

Aujourd’hui encore, ces peuples perpétuent leurs langues, leurs savoirs et leurs traditions malgré les bouleversements historiques. Peu de traces écrites subsistent, mais leurs récits oraux et leurs légendes témoignent d’un passé ancestral riche.

L’arrivée des Espagnols et la route de l’or

En 1501, Rodrigo de Bastidas longe pour la première fois les côtes panaméennes. L’année suivante, Christophe Colomb fait escale lors de son quatrième et dernier voyage dans l’actuel Costa Rica. Lorsqu’il tente d’établir une colonie, il se heurte à un peuple très résistant. En 1510, las, ils descendent jusqu’à l’actuel Panama et fondent une première colonie durable à Nombre de Dios, sur la côte caraïbe. A la déception des conquistadors, il y avait peu d’or au Panama et à cela s’ajoutent un sol inhospitalier, des maladies tropicales, un peuple peu accueillant… C’est à cette époque que Vasco Núñez de Balboa traverse l’isthme. Il deviendra le premier européen à apercevoir l’océan Pacifique en 1513.

Le Panama devient alors un axe stratégique pour transporter l’or du Pérou vers l’Europe. En 1519, Pedro Arias “Pedrarias” Davila fonde Panamá Viejo, première ville espagnole sur la côte pacifique. De là, les richesses transitent à dos d’homme jusqu’à la mer des Caraïbes par le Sendero Las Cruces, récemment classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (2025).

Mais les trésors attirent les convoitises : Francis Drake pille Nombre de Dios en 1572, Henry Morgan détruit Panamá Viejo en 1671. La ville est reconstruite à quelques kilomètres de là, sur le site actuel du Casco Antiguo et les Espagnols construisent le fort San Lorenzo ainsi que les fortifications de Portobelo pensant dissuader les prochains.

C’est en 1739 que le corsaire Edward Vernon porta le coup de grâce aux Espagnols en faisant tomber le fort de San Lorenzo.

La chute de l’Empire Espagnol

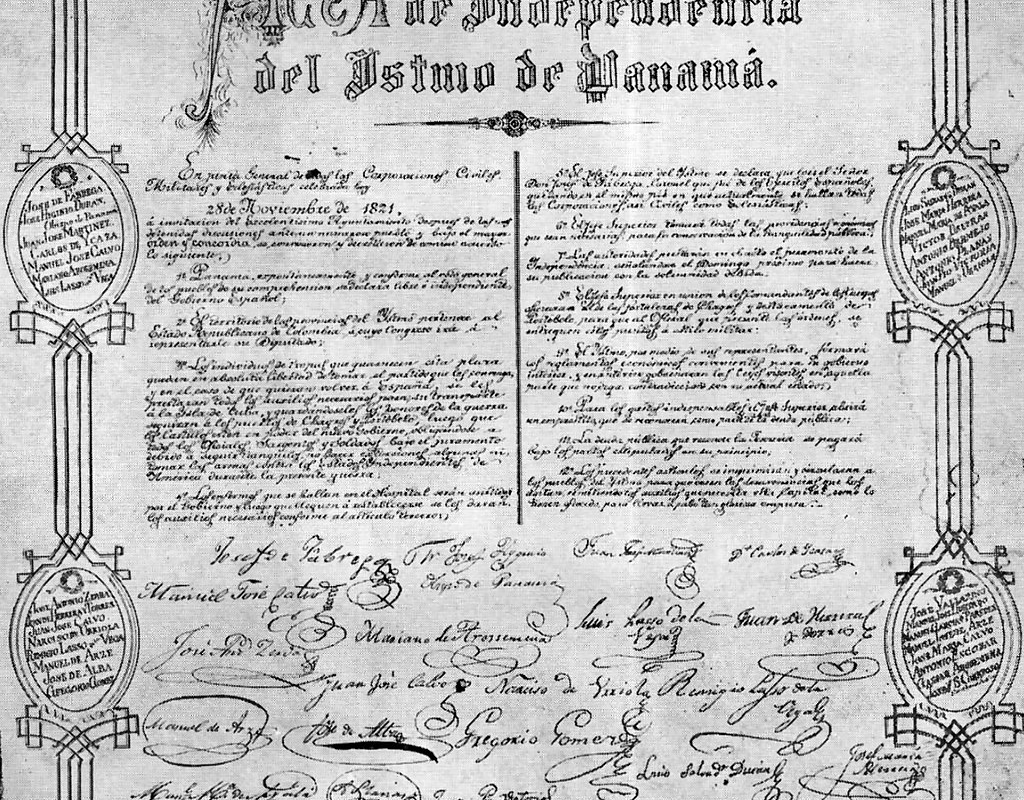

La défaite de Trafalgar avec les anglais puis la guerre d’indépendance contre la France en 1808-1814 firent perdre à l’Espagne toutes ses conquêtes coloniales. En 1821, le Panama obtient son indépendance de l’Espagne et rejoint la Grande Colombie. Lorsque celle-ci se dissout en 1831, le Panama reste une province de la Colombie. Mais son importance stratégique attire de nouveaux intérêts.

Le Canal de Panama : prouesse et controverse

Le rêve d’un canal reliant l’Atlantique au Pacifique remonte aux conquistadors. En 1878, la Colombie confie à la France la construction de ce fameux canal. Ferdinand de Lesseps, déjà célèbre pour avoir construit le canal de Suez, démarre les travaux en 1880. Mais l’entreprise vire au drame : mauvaise estimation du terrain, maladies tropicales, sous-financement… En dix ans, plus de 22 000 ouvriers meurent. Le projet échoue, et le Scandale de Panama éclate en France.

Au tournant du XXe siècle, les États-Unis reprennent le flambeau. Face au refus de la Colombie de céder la zone du canal, ils soutiennent un mouvement séparatiste panaméen. En 1903, le Panama devient officiellement indépendant, grâce à l’appui militaire américain.

Avant même l’arrivée d’une délégation panaméenne aux Etats-Unis, un traité est signé par Philippe Bunau-Varilla, un ingénieur français, impliqué dans le chantier précédent, qui a fait campagne auprès des Etats Unis pour qu’ils rachètent le projet dont il a des parts : le traité Hay–Bunau-Varilla. Celui-ci donne aux États-Unis le contrôle exclusif et perpétuel de la Zone du Canal. Très controversé, ce traité provoquera des décennies de tensions.

En 1914, le canal est inauguré. Doté d’un ingénieux système d’écluses, il devient l’un des plus grands chantiers d’ingénierie de son époque et transforme le commerce maritime mondial.

Tensions croissantes et souveraineté retrouvée

Pendant des décennies, la présence américaine sur le canal suscite des protestations croissantes. En 1935, un nouveau traité augmente légèrement la somme versée au Panama et limite les interventions militaires, mais ne met pas fin au mécontentement.

En 1964, une manifestation étudiante dégénère après un incident lié au drapeau panaméen dans la zone américaine. 27 jeunes sont tués et 500 personnes sont blessées et l’événement marque un tournant. Il est encore commémoré chaque 9 janvier sous le nom de Día de los Mártires.

A mesure que l’influence étatsunienne diminuait, l’armée panaméenne prenait du terrain. L’assemblée fut dissoute, la presse censurée et le général Omar Torrijo s’imposa comme dirigeant. Dans les années 1970, le général Omar Torrijos parvient à négocier avec le président américain Jimmy Carter la restitution du canal au Panama. Les traités Torrijos–Carter, signés en 1977, prévoient le transfert progressif de la gestion du canal, effectif au 31 décembre 1999.

La dictature de Noriega

En 1981, Torrijos meurt dans un accident d’avion. Deux ans plus tard, Manuel Antonio Noriega, chef des renseignements, s’impose comme homme fort du régime. Il installe un climat de peur, censure la presse, truque les élections et s’implique dans le narcotrafic avec les cartels colombiens.

En 1989, après plusieurs crises internes, Noriega est déclaré président par l’Assemblée. Sa première mesure est de déclarer la guerre aux États-Unis avant de tuer un marine américain en civil qui sortait d’un restaurant à Panama City.

Quelques jours après, le 20 décembre 1989, les États-Unis lancent l’opération “Just Cause”. En une nuit, 26 000 soldats envahissent Panama City. Le bilan est tragique : près de 2 000 civils tués, des milliers de panaméens se retrouvent sans abris. Noriega se réfugie dans la nonciature du Vatican avant de se rendre dix jours plus tard. Extradé, il est jugé et condamné pour trafic de drogue aux États-Unis, puis en France, avant de finir sa vie emprisonné au Panama, où il meurt en 2017.

Le Panama aujourd’hui

Depuis les années 2000, le Panama connaît une croissance économique rapide, portée par la modernisation du canal, le commerce maritime, la finance internationale et le tourisme. Le pays se positionne aujourd’hui comme un hub logistique et financier en Amérique latine.

Mais cette dynamique s’accompagne de défis. Le Panama continue de faire face à des inégalités sociales marquées, à une histoire politique complexe, et à une image ternie par des affaires de corruption, dont les tristement célèbres Panama Papers en 2016.

Aujourd’hui, le pays se présente comme un pont entre les Amériques, ouvert sur le monde, tout en redécouvrant peu à peu ses racines culturelles, indigènes et afro-antillaises.

L’histoire du Panama est celle d’un petit pays à la géographie stratégique, constamment convoité, mais qui a su reconquérir peu à peu son autonomie et tracer son propre chemin.

À retenir avant de voyager au Panama :

- Le pays est jeune (indépendant depuis 1903), mais son histoire est millénaire.

- C’est un lieu de passage stratégique, convoité et disputé.

- Les panaméens ont toujours été fiers de leur terre, conscients de leur position stratégique, ils se sont toujours battus pour exister à part entière.

- Derrière les gratte-ciel de Panama City se cachent des siècles de luttes pour la souveraineté.

- Les peuples autochtones sont toujours très présents et jouent un rôle important dans la reforestation et la préservation des forêts. Ce sont eux les panaméens historiques.

- Le Canal n’est pas qu’un exploit d’ingénierie : c’est aussi le symbole d’une histoire politique complexe.

- Le Panama a beaucoup de choses à offrir et derrière sa capitale dynamique se cache un peuple qui veut exister en faisant connaître sa culture et des paysages encore vierges.